中心简介

2024年德阳市社会科学界联合会认定德阳数字人文与艺术研究中心为德阳市哲学社会科学重点研究基地(https://dharc.tfswufe.edu.cn/)。目前,该研究中心拥有一支由哲学、艺术学、设计学、计算机科学、管理学等学科人员组成的高水平科研团队,主管单位搭建了开展科学研究和创新实践的平台,具备良好的科研氛围与条件。中心专注于挖掘地方历史人文,全力建设成德绵地区数字人文数据库,提供数字人文叙事策略,切实为当地提供坚实的数字人文实践支撑,为数字人文产业的发展持续赋能。另一方面,中心积极拓展对外交流,与省内其他研究基地和高校紧密携手,通过联合参与科研项目、举办并参加学术研讨会等形式,构建起稳固且长效的合作关系,学术影响力与日俱增。

负责人信息

中心负责人:刘丽娟(西南财经大学天府学院副教授,四川大学设计史及理论研究博士研究生)

核心成员:杨丹、杨晗、饶东杰、张淼茹、张昂霄、周思成、孙溪若、马亚楠、李扬、周东旭、罗天羽、时橙橙、余佳洱、刘灵

主要工作方向

中心聚焦成德绵地区,围绕三大研究方向积极行动:一是数字人文叙事的数据资源整理更新,运用前沿技术对数据资源进行梳理与更新;二是数字文化创意的艺术设计实践研究,借助虚拟现实、裸眼3D、全息、人工智能等前沿科技开展实践;三是数字人文艺术形象的传播实践,提升地方人文艺术形象的传播性与知晓度。与此同时,中心常态化推进设计实践、学术交流、人才梯队建设以及服务地方发展等系列工作。

近三年主要成果

在数字人文与艺术领域,团队依托德阳数字人文与研究中心优势,深入挖掘四川地域文化、巴蜀文化,开展数字人文科学研究。三年来,团队负责人及成员主持、参研省部级、市厅级项目30余项、获横向项目经费10余万元、校级项目5项,发表论文30余篇(含 SSCI、EI等3篇),出版专著、编著及教材9部。团队将科研成果积极转化为学生实践资源,应用于实践项目、创新训练、赛事选题、毕业设计等。

(一)代表性科研项目

1. 数字人文视域下的德阳古蜀道历史可视化服务体系研究,德阳市哲学社会科学规划 2025 年度“党的二十届三中全会暨省委十二届六次全会精神研究阐释”专项课题,项目编号DY25ZX011;

2. 国高信息技术产业研究院(山东)集团有限公司-西南财经大学天府学院共建定向人才培养培训项目,2024年教育部供需对接就业育人项目,项目编号2023122557078,2w;

3. 西南财经大学天府学院与光辉城市(重庆)科技有限公司人力资源提升项目,2023年教育部高校学生司第二期供需对接就业育人项目,项目编号20230110543;

4. 西南财经大学天府学院与光辉城市(重庆)科技有限公司人力资源提升项目,2023年教育部高校学生司第二期供需对接就业育人项目,项目编号20230110543;

5. 文化+科技推进四川石刻艺术的文化基因数字转化研究,文化产业发展研究中心2022年度科研项目,课题编号WHCY2022B28,0.5w;

6. Al+数智文旅服务领域的定向人才培养模式创新与实践研究,教育部供需对接就业育人项目,1w,2025;

7. 数字人文视域下德阳李调元文化遗产的多模态符号建构与活态传承研究,德阳数字人文与艺术研究中心项目,2025.4,0.3w;

8. 川西北民俗文化研究中心课题《基于互动展示技术的川西北羌民族文化数字活态应用研究》,项目编号CXBMS2022ZC09,2023年12月;

9. 基于数字虚拟仿真实验的北羌历史文化课程思政互动研究,四川网络文化中心,立项编号WLWH22-9,2022年9月,025w;

10. 协同育人背景下的环境设计专业《数字空间交互项目设计》课程VR资源应用研究,四川省电化教育馆课题,立项编号DSJ2022069,2022年12月;

11. 产教融合下的环境设计专业<字空间交互项目设计>课程VR资源应用研究,四川民办教育协会课题2023.9;

12. 成渝经济圈背景下的环境设计专业艺科创应用人才培养探索与实践,绵阳科学联合会(校地共建项目),2024.7。

(二)代表性学术成果

1. 戏曲文物符号学向度艺术研究与数字化保护[M],人民出版社,2024;

2. 艺术设计新观点与思维表达,吉林大学出版社[M],2023.3;

3. 旅游文创产品设计,中国民族文化出版社[M],2022.9;

4. 巴蜀文物拾遗——石刻文物MR图鉴[M],四川师范大学电子出版社;

5. 数字媒体时代艺术作品文本存在方式的嬗变[J],中外文化与文论(CSSCI),2020.45:389-394;

6. Analysis of AI Design Creation Based on Generative Digital Construction of Sichuan Stone Carving Plant Patterns[J],2024 International Conference on Digital Society and Artificial Intelligence(DSAI),2024.5;

7. 基于倾斜摄影技术的西部传统村落景观遗存数字活化应用[J]. 动漫先锋. 2024(8);

8. 基于扩展现实技术的沉浸式互动展示空间设计研究[J],四川省干部函授学院(四川文化产业职业学院)学报,2022.2(92):10-14;

9. 四川北羌文化景观活化传承的数字叙事机制探索[J],魅力中国,2024.8;

10. 协同育人背景下的高校环境设计专业课程VR资源应用研究[J],双语教育研究,2023.12.7.

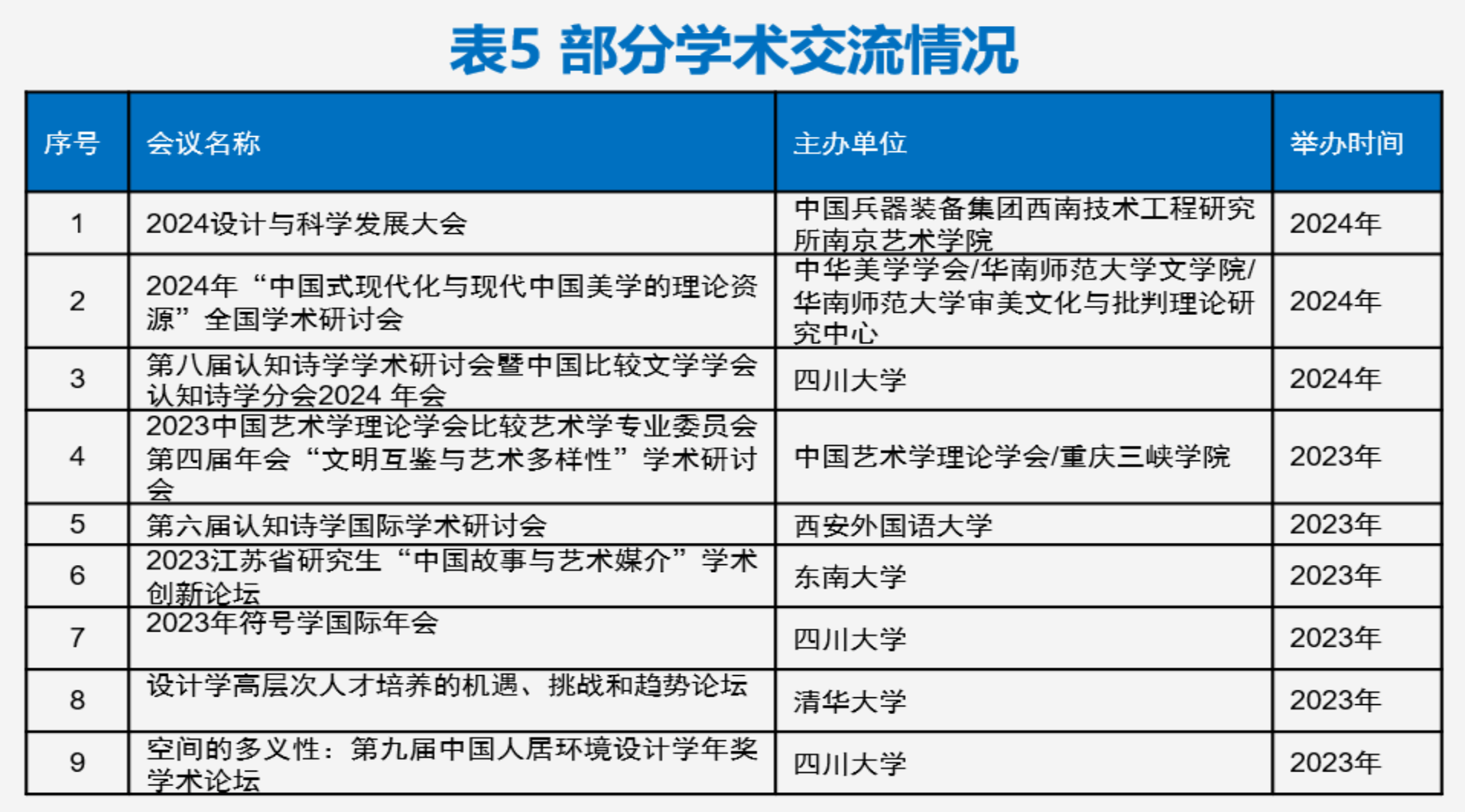

(三)学术交流

为提升中心团队师资水平,推动数字人文与艺术研究发展,中心借助学术交流赋能师资建设。近五年,团队教师积极参与国际、国内、省内数字艺术学术会议,2023年受邀参加10余项国内学术论坛,2024年参与10余次国际、国内、省内交流论坛,人均参与1次学术研讨,及时掌握领域热点与趋势,更新知识体系,为教学科研注入新理念。

表1 代表性学术交流一览表

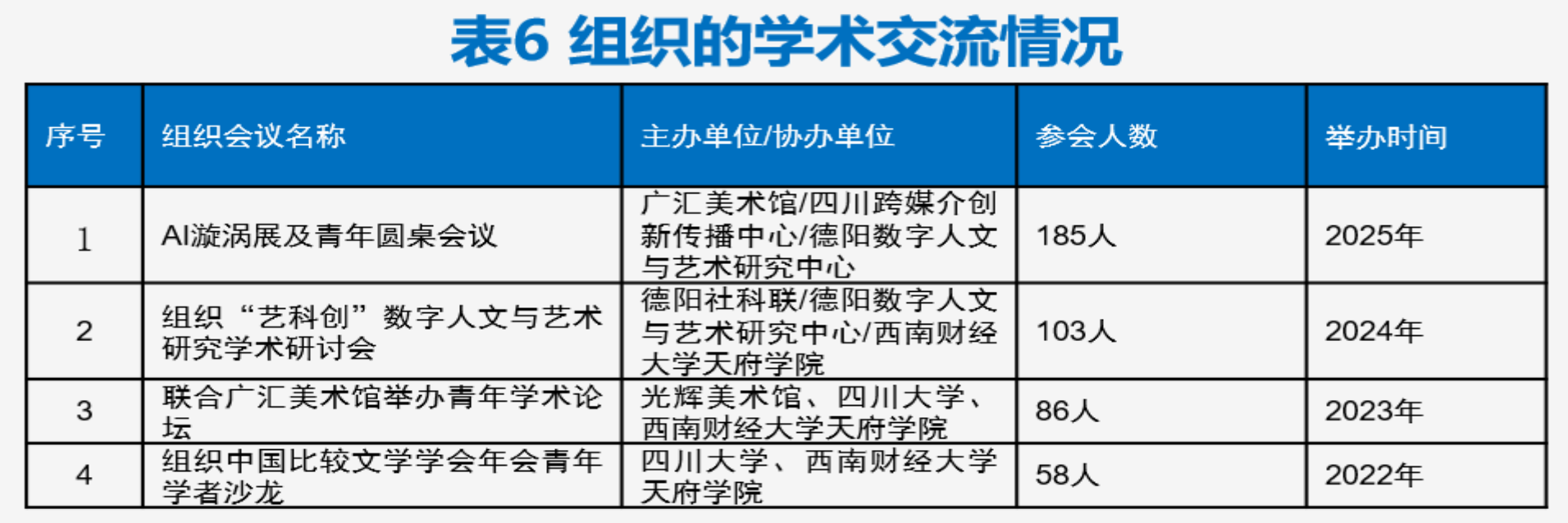

在组织学术活动方面,近三年中心团队联合广汇美术馆、德阳社科联举办展览和学术论坛。2024年首次举办 “艺科创” 数字人文与艺术研究学术研讨会,参与人数超100 人,60位学者发言,获10余家媒体报道,广受业界赞誉,团队知名度与影响力显著提升。此外,团队通过 “走出去、请进来”,与10余所国内知名高校及科研基地建立长期合作,与三星堆文化译传中心等开展交流,探索联合研究等合作,搭建学术网络,促进师资成长与学科发展。

表2 组织的代表性学术交流活动一览表

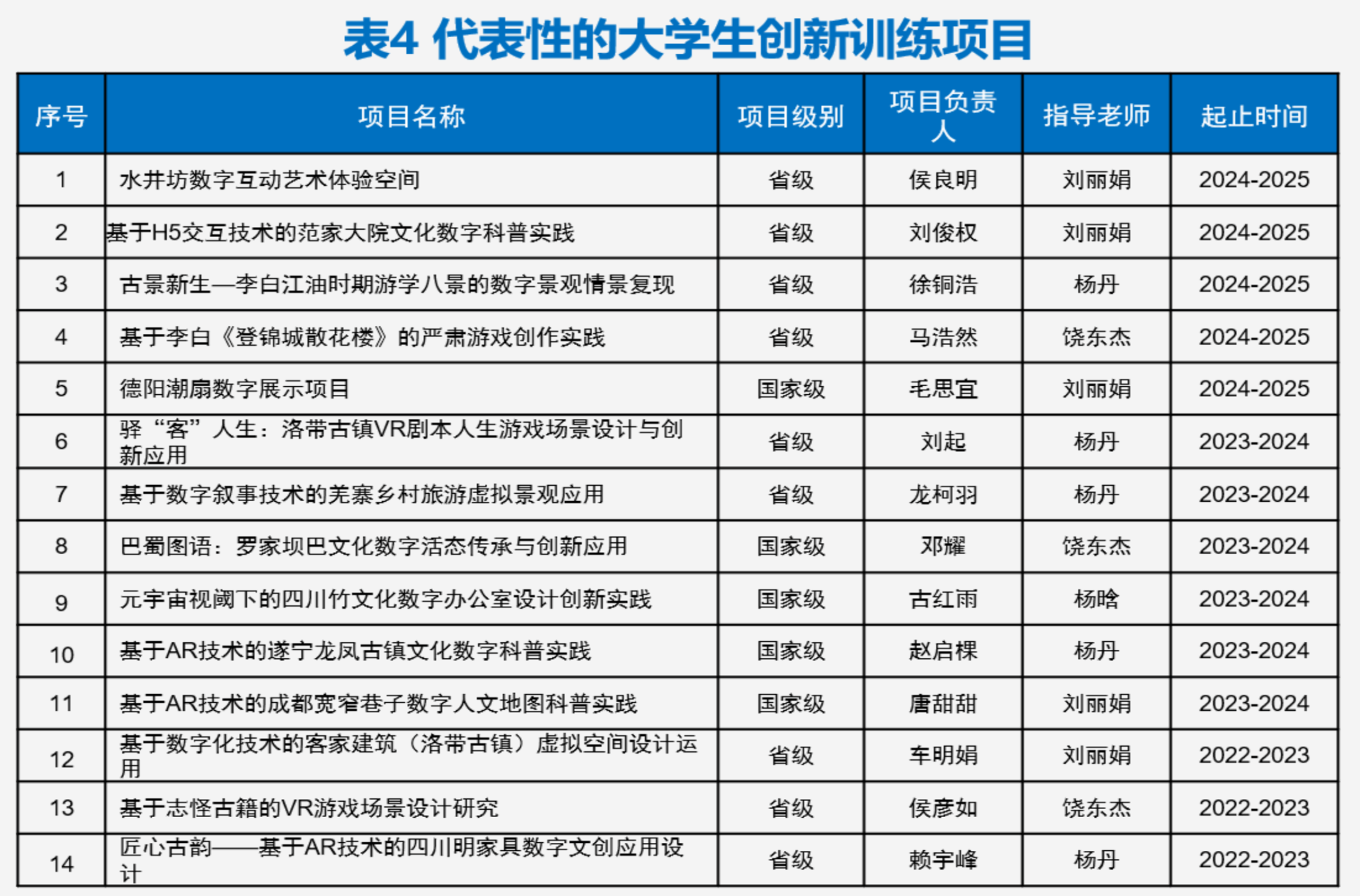

(四)人才培养

本中心团队积极构建科研与教学联动模式,以科研反哺人才培养。基于教师科研项目,近3年,组织学生立项《基于AR技术的成都宽窄巷子数字人文地图科普实践》等40余项国家级、省级创新课题;带领师生赴地方调研20余次,让学生了解实际需求,并参与科研项目实践、推广与宣传等工作,基于项目,学生申请10余项软著、专利,发表10余篇学术论文,部分成果在电商平台推广,社会效益良好。这些举措激发学生科研兴趣,同时,中心团队组织学生参加四川好创意大赛等赛事,以赛促学,累计获国家级、省级奖项70次,推动了数字人文与艺术领域人才多元化发展。

表3 代表性大学生创新训练项目一览表

研究中心举办第一届“艺科创”数字人文与艺术研究研讨会

页面编辑:晏英豪