近日,学院四川跨媒介传播与创新研究中心学术部、网络与新媒体专业《图形创意》课程负责人余房姝旸,以“AI漩涡”展览执行策展人身份,携手广汇美术馆及课程组教师余佳洱、王婧懿,共同策划并落地三场主题直播活动。这场以“AI技术+艺术教育+文化传承”为核心的跨界实践,通过美术馆的实体场域与数字媒介的深度融合,展现了人工智能时代下教育模式革新、课程体系重构与社会文化价值共振的创新图景。

美术馆中的数字实验——AI重塑艺术创作边界

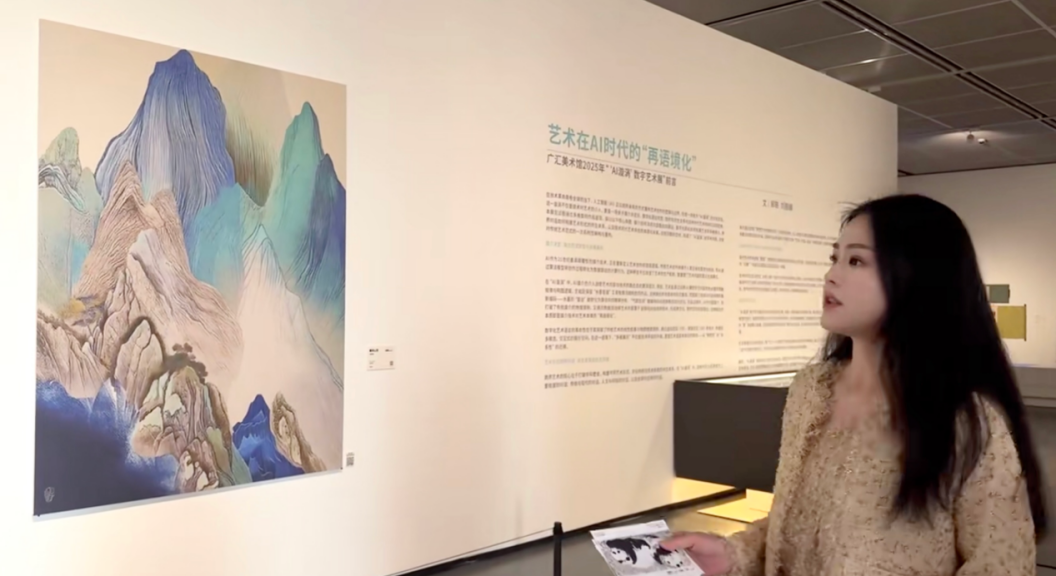

首场直播“解锁数字世界的无限可能”在广汇美术馆展厅内展开。余房姝旸以“AI漩涡”展览中的动态影像装置、算法生成艺术等作品为例,结合《图形创意》课程的教学案例,阐释AI如何突破传统艺术表达范式。她强调:“美术馆不仅是展览空间,更是技术实验的‘活态课堂’。学生在真实策展项目中学习AI工具,实现在地化创作与全球化数字语境的对话。”直播中,观众通过镜头近距离观察艺术家利用AI生成的交互式水墨作品,感受传统艺术基因在算法逻辑下的当代转译。

“执行策展人带你解锁:数字世界的无限可能”直播海报与截图

教育范式突围——跨学科共探AI时代人才培育

第二场直播聚焦“AI时代艺术教育的认知突围”,特邀教师王婧懿与网络与新媒体专业学生周沛奇、周曼琳展开对谈。师生以美术馆空间为讨论场域,反思传统教学与AI技术间的张力。王婧懿提出:“在广汇美术馆这类文化地标中开展教学,能让学生更直观理解艺术与技术的公共性。例如,AI辅助设计非遗纹样时,学生需同时考虑美学逻辑、技术伦理与文化传播价值,这正是未来人才的核心竞争力。”学生则分享了课程中“AI+在地文化”项目实践,展示如何通过数据训练模型生成具有四川地域特色的数字艺术作品。

“教育场域的范式迁移--AI时代艺术教育的认知突围”直播截图

非遗灵韵的AI重构——技术激活文化遗产传承

“基于AI技术的非遗灵韵重构:策展实践中的体系化探索”直播截图

第三场直播深入非遗数字化领域,与教师余佳洱、学生成旭、李文志、周雪,结合广汇美术馆馆藏资源,探讨“AI审美体系如何重构非遗文化跨媒介传播”。团队以蜀绣、绵竹年画等非遗项目为案例,演示通过AI图像分析、风格迁移技术建立“非遗数字基因库”,并生成符合年轻群体审美的动态视觉方案。余佳洱指出:“美术馆与高校的合作,让非遗不再是静态展品。AI赋予传统文化动态传播力,学生在技术实践中既是文化传承者,也是创新叙事者。”

从课堂到社会:AI驱动教育生态革新

余房姝旸表示,此次与广汇美术馆的合作是“项目制教学”的进阶实践:“我们将美术馆转化为开放实验室,让学生在真实文化场景中理解AI的技术潜能与社会责任。这种‘馆校协同’模式,正在重新定义专业育人的价值维度——它不仅是技能传授,更是培育技术人文主义思维的过程。”此次跨界实践体现了“新文科”建设的深层探索:“当AI成为连接教育、产业与文化的纽带,课程创新必须突破校园围墙。与广汇美术馆的深度合作,既赋能学生‘技术应用+文化解读’的双重能力,也为地方文旅数字化提供了学术支持,实现了教育价值与社会效益的双向奔赴。”

《图形创意》课程组师生合影

据悉,“AI漩涡”展览及系列直播活动是四川跨媒介传播与创新研究中心“数字文化创新计划”的首期项目,未来将持续推进“高校-美术馆-企业”三方联动的产教融合模式,聚焦AI艺术创作、文化遗产数字化、艺术策展等前沿领域,为技术时代的艺术教育与社会发展提供更多创新样本。

图文编辑:余房姝旸

排版编辑:晏英豪

初审:余江萍

复审:王健

复审:何思敏

2025年5月15日