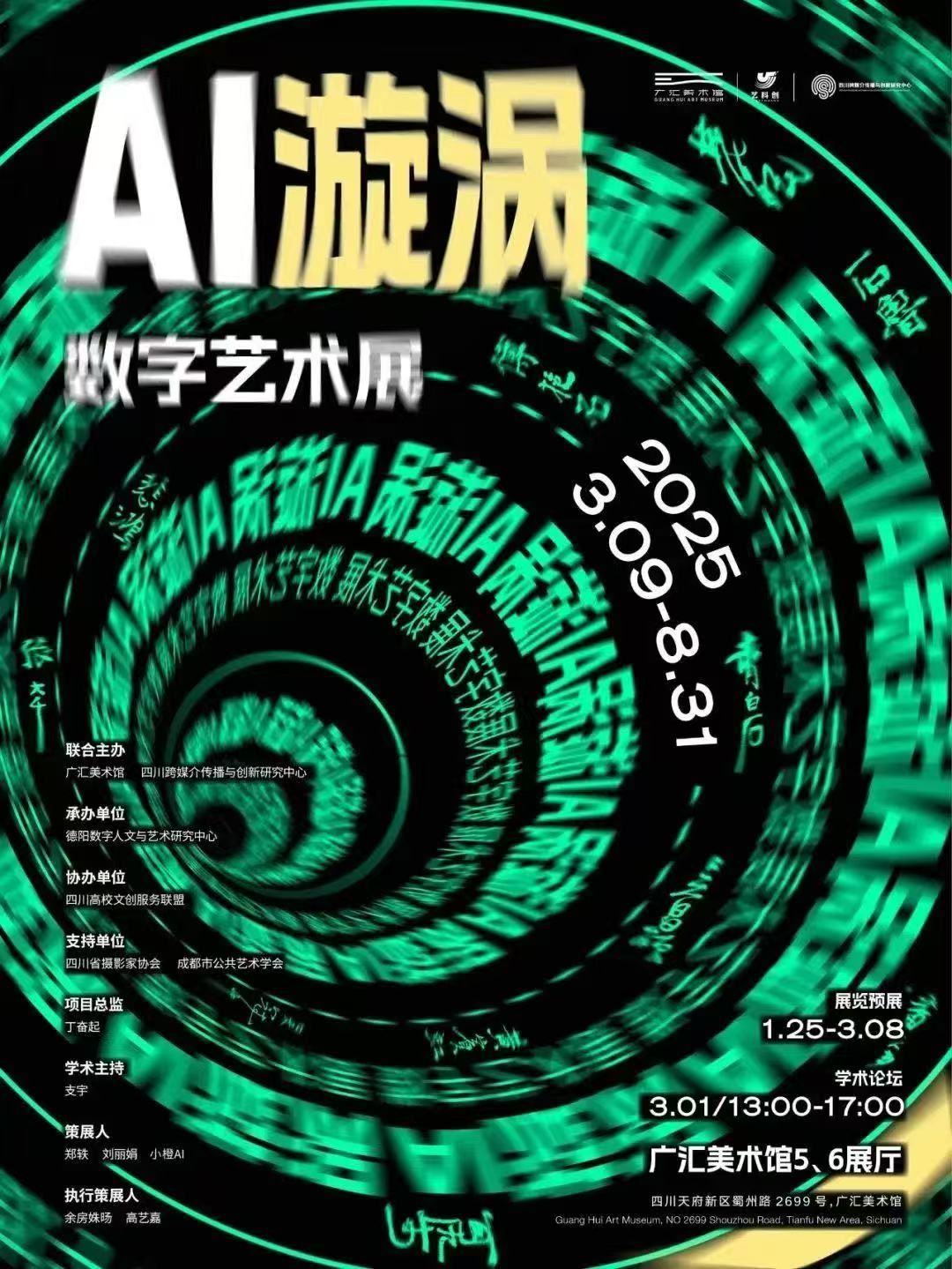

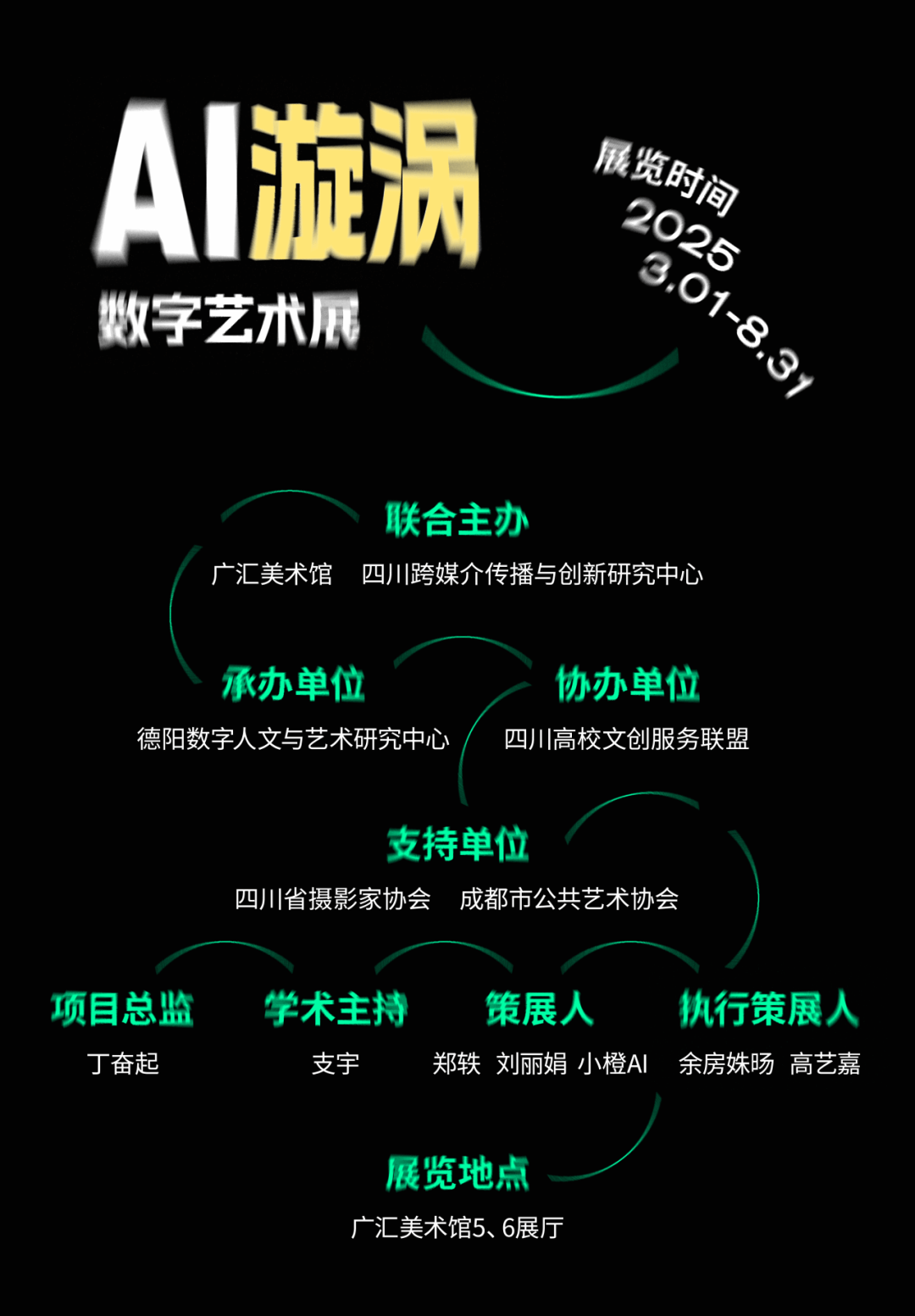

2025年3月1日,由西南财经大学天府学院艺术与传媒学院牵头,联合四川跨媒介传播与创新研究中心、德阳数字人文与艺术研究中心及广汇美术馆共同主办的“AI漩涡数字艺术展”暨学术论坛在成都广汇美术馆隆重举行。活动以“人工智能赋能传统艺术创新”为核心,通过学术研讨与数字艺术展览,深度融合产学研资源,展现高校在AI技术与文化传承领域的科研突破与教育实践成果,助力巴蜀文化数字化发展与创新人才培养。艺术与传媒学院院长李文波、副院长曲雅萍和副书记马俊出席本次学术论坛。

出席本次学术论坛的专家及高校领导

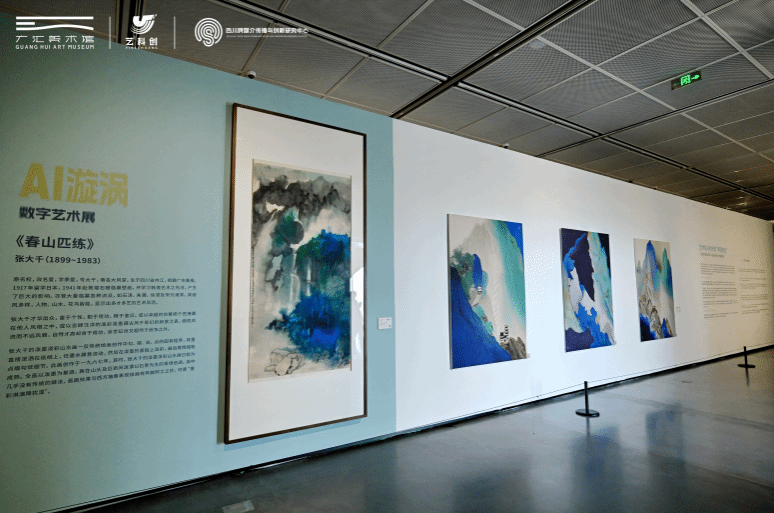

本次展览及论坛由学院刘丽娟、余房姝旸等教师团队领衔主导策划,带领学生深度参与作品创作、策展执行及学术研究活动。师生团队以广汇美术馆馆藏的20世纪中国水墨经典为基底,结合生成式AI技术,完成《四川市花》《蜀都桃源图》等42组线上线下展品。其中,学生作品首次以“AI+传统艺术”为命题入选展览,标志着学院“以研促教、以产融学”育人模式的成功实践。

展览现场

学术论坛聚焦前沿,解码科技与人文共生路径

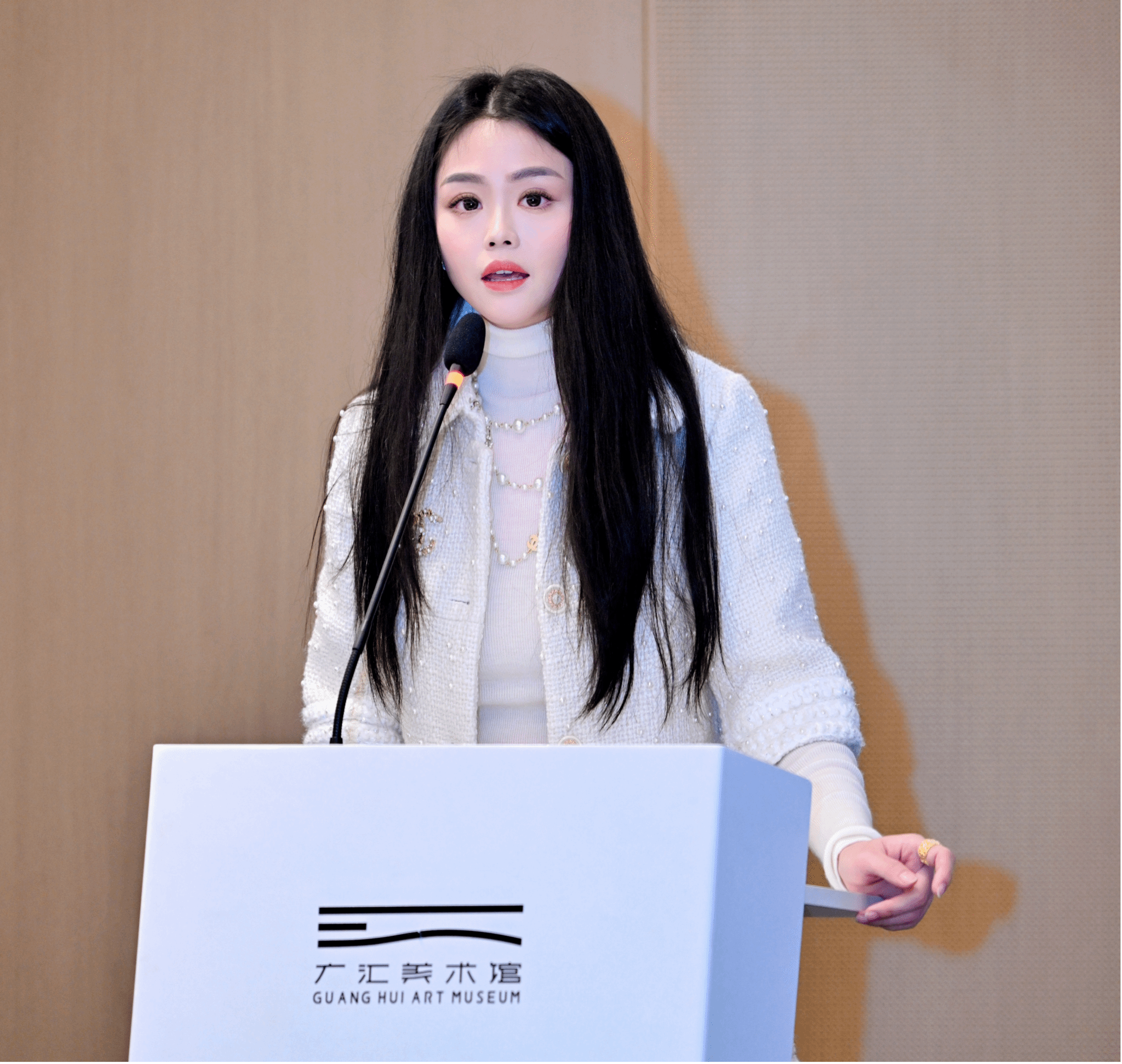

学院师生积极参与圆桌论坛,根据三大核心议题——“数传民韵:生成式 AI 驱动下的巴蜀民俗叙事重构与数字传承”“灵境在现:AIGC 协作下的巴蜀文化遗产的数字图景构建”“异构共生:AIGC 支持下的地标建筑文化基因解码与创新表达”,与学界与行业专家,探讨AI技术赋能传统文化活态传承的可行路径。学院教师发表主旨演讲:刘丽娟老师提出“非结构化协同创作”理论,倡导打破学科壁垒,构建AI与艺术的动态共生生态;余房姝旸老师通过“算法韵律与文化解码”研究,以《徐悲鸿十二生肖糖画》、《和韵天府脊》等五组重点作品为例,阐释技术对艺术本真性与创新性的双重激活。

刘丽娟老师进行主旨发言

余房姝旸老师进行主旨发言

学院师生参与圆桌论坛讨论

作为学院“跨媒介传播与数字人文”重点科研工作的阶段性成果,本次活动不仅实现了传统水墨的数字化转译与巴蜀民俗的当代演绎,更依托校企合作平台,推动科研成果向文化创意产业转化。展览通过AI算法、AR交互等技术,构建虚实共生的沉浸式体验,累计吸引了超万人次线下观展,线上展区访问量突破10万,获“中国网”“四川日报”“天府发布”等权威媒体专题报道,彰显学院在跨学科创新与社会服务中的引领作用。

在论坛闭幕式上,艺术与传媒学院院长李文波对活动成果进行总结。她指出:“本次展览与论坛的核心价值在于‘融合’——技术逻辑与人文精神的融合、学科壁垒与创新实践的融合、历史遗产与未来想象的融合。学院通过‘AI+艺术’的跨学科路径,不仅推动了传统文化的数字化新生,更探索出一条产学研协同育人的新模式。”李文波院长强调,未来学院将持续深化校企合作,构建“技术赋能文化、艺术反哺科研”的生态闭环,助力巴蜀文化在国际化与数字化浪潮中焕发新活力,为高等教育创新与社会服务提供示范样本。

艺术与传媒学院院长李文波进行论坛总结发言

本次“AI漩涡数字艺术展”学术论坛暨产学研成果展,以学术为基、技术为翼、文化为魂,通过科研成果转化与沉浸式体验设计,实现了传统艺术的当代转译与文化基因的数字化传承。学院将以此次成果为契机,进一步强化跨学科研究与社会服务能力,为中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展贡献高校智慧,书写数字时代艺术教育的新篇章。

合影留念

活动海报

图文编辑:余房姝旸

排版编辑:晏英豪

初审:刘丽娟

复审:王健

终审:何思敏

艺术与传媒学院

2025年3月3日